La Vena del Gesso romagnola

Paleontologia

Il territorio della Vena del Gesso è costituito da rocce sedimentarie, localmente fossilifere, che si sono deposte negli ultimi 7/8 milioni di anni tra la fine del Tortoniano e il Pleistocene.

I calcari a Lucina

In più punti del medio Appennino romagnolo, dai depositi miocenici di mare profondo della Formazione Marnoso-arenacea spuntano vari blocchi carbonatici di “calcari a Lucina”.

Quelli affioranti nei pressi della Vena del Gesso, in particolare tra Monte Rontana e Monte Mauro, oltre ad essere i più prossimi alla pianura sono anche i più “giovani”, risalendo a circa 8-7 milioni di anni fa (Tortoniano superiore-Messiniano inferiore).

Poiché gli ambienti marini profondi ospitano forme di vita generalmente poco diversificate e piuttosto rarefatte, nei sedimenti corrispondenti il contenuto paleontologico è, in genere, assai modesto. Assolutamente anomali, da questo punto di vista, sono quindi i blocchi calcarei di colore chiaro che affiorano qua e là nelle argille tortoniane nei pressi del settore brisighellese della Vena, talmente fossiliferi da venire chiamati “calcari a Lucina” per la vistosità di certi “vongoloni” fossili, del genere Lucina, che spesso contengono.

È stato accertato che queste rocce non sono altro che l’equivalente miocenico delle attuali “fumarole fredde” scoperte sui fondali oceanici di varie parti del mondo.

Infatti, per la totale assenza di luce solare, le catene alimentari degli organismi lì presenti non possono certo basarsi sulla fotosintesi. Si è scoperto così che alla base della catena trofica ci sono particolari batteri in grado di ricavare l’energia necessaria per costruire materia organica da reazioni chimiche (chemiosintesi) che, svincolati dalla luce solare, possono perciò svilupparsi anche a migliaia di metri di profondità.

Le Lucine, un tempo presenti nell'Appennino romagnolo, in analogia con quanto rilevato nelle attuali “oasi di mare profondo”, ospitavano dunque batteri simbionti chemiosintetici che li rifornivano del nutrimento necessario.

I cianobatteri

Scrutando con una lente i grossi cristalli di gesso primario alla base di ogni banco si nota che spesso inglobano sottilissimi filamenti di colore chiaro, in pratica fossili di cianobatteri incrostati di calcare e intrappolati dalla veloce crescita dei cristalli gessosi. Come quelli attuali (chiamati anche cianoficee o alghe verdi azzurre) erano fotosintetici e prosperavano su fondali sovrasalati, inospitali per gli altri organismi, e ben illuminati, quindi poco profondi. Questi fondali venivano quindi rivestiti di veri e propri “tappeti batterici” che, sovrapponendosi ripetutamente, originavano strutture finemente stratificate meglio note come stromatoliti; ebbene, una buona parte dei banchi selenitici non sono altro che gigantesche pile di “tappeti batterici” fossili, cioè stromatoliti gessificate.

Negli anni Settanta, il rinvenimento di questi microfossili nei Gessi romagnoli ha permesso per la prima volta di dimostrare definitivamente l’origine primaria del gesso selenitico, fino allora ritenuto di genesi secondaria per idratazione dell’anidrite (solfato di calcio anidro) prodottasi per prima nel corso dell’evaporazione. Recentemente alcuni ricercatori dell’Università di Bologna hanno potuto identificare diversi ceppi di questi batteri messiniani, scoprendo notevoli analogie con quelli delle odierne saline.

Cianobatteri filamentosi fossili incrostati di calcare; il diametro dei tubuli è di circa 1/10 di mm (foto G.B. Vai).

Cianobatteri attuali, ingranditi alcune centinaia di volte.

Stromatoliti carbonatiche all’interno di un cristallo di gesso (Nicol X – diametro immagini 5,8 mm) (foto A. Rossi).

I fossili degli interstrati argillosi della Formazione Gessoso-solfifera

Gran parte dei fossili della Gessoso-solfifera proviene dagli interstrati argillosi e, tra questi reperti, i più caratteristici sono sicuramente i pesci.

Le varie specie di pesci, essendo vincolate a determinate condizioni di temperatura e salinità dell'acqua in cui vivono, sono ottimi indicatori di ambiente.

Pesci come Zeus faber, Sardina pilchardus non sopravvivono in acque appena sovrasalate e costituiscono la prova che, all'inizio dei cicli di deposizione del gesso, acqua normale marina ha invaso gli antichi mari.

A seguito della aumentata concentrazione di sali, resistono solo pesci adatti a sopportare una salsedine assai maggiore, come i generi Atherina, Gobius e Aphanius.

Impronta e controimpronta di Aphanius crassicaudus al momento del rinvenimento (foto M. Sami).

Gobiidae indeterminato di grande taglia e, in basso a destra, esemplare giovanile di Aphanius crassicaudus (foto M. Sami).

Oreochromis lorenzoi (foto M. Sami).

Clupeidae indeterminato (foto A. Benericetti).

L'ittiofauna della Vena è infatti dominata da Aphanius crassicaudus, un piccolo pesce ben adattabile alle variazioni di salinità delle acque e indica ambienti di laguna costiera comunicanti periodicamente col mare aperto. Quando infatti la salinità cresce, tutti gli altri pesci scompaiono e l'Aphanius rimane solo, come specie, a dominare il mondo ittico.

Alcuni generi sono poi di particolare importanza perché, in base alla loro distribuzione geografica attuale, possono fornire indicazioni sulle condizioni climatiche durante la formazione della Vena del Gesso. In particolare è significativa la famiglia dei Ciclidi, quali indicatrice di fasce da subtropicali a tropicali e quindi di un clima più caldo dell'attuale.

Sia al Monticino che a Borgo Tossignano sono stati rinvenuti i resti di un pesce nuovo per la Scienza, classificato come Oreochromis lorenzoi, questa specie apparteneva ad una famiglia, appunto i ciclidi, che, prima di tali scoperte, non era mai stata segnalata in nessuna altra parte d’Europa. I ciclidi, pur preferendo l'acqua dolce, sopportano con facilità anche condizioni salmastre e di salinità marina variabile; non resistono, invece, a condizioni stabilmente sovrasalate. Pesci di questo tipo vivono oggi nelle calde acque interne fluviali dell'Egitto e del Sudan, in particolare lungo i vari rami del delta del Nilo e nei grandi laghi dell'Africa centro-orientale.

Fillite palmata della specie estinta Acer cf. integrilobum (foto M. Sami).

Samara (frutto alato) di Acer sp. (foto M. Sami).

Impronta e controimpronta di Zelkova zelkovifolia, un’Ulmacea ad affinità asiatica (foto M. Sami).

Fillite di Pyracantha sp. (foto M. Sami).

Dagli interstrati argillosi provengono anche numerosi esemplari di fossili di foglie (o filliti). Integrando il loro studio con quello dei pollini fossili e per analogia con l’habitat delle specie moderne simili è stato possibile ricostruire la vegetazione e il clima della Romagna di 6 milioni di anni fa: vi prosperavano infatti numerose piante tipiche degli attuali ambienti caldo-umidi sub-tropicali, tra cui ricordiamo il cipresso calvo della Florida (genere Taxodium) e il cipresso cinese di palude (Glyptostrobus), numerose Lauracee (fra cui alcune simili alle piante della cannella e della canfora), il “noce indiano” Engelhardia nonché diverse specie di agrumi.

I vertebrati fossili della cava del Monticino di Brisighella

I reperti paleontologici di maggiore importanza sono stati rinvenuti nell’ex cava del Monticino: qui la Formazione a Colombacci riempiva antiche cavità dalle quali provengono i resti di ben 60 specie di vertebrati terrestri di circa 5,4 milioni di anni.

Questi resti fossili, più o meno frammentari, avevano riempito diverse antiche fessure, carsificate in antico.

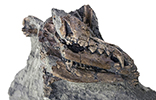

Lo studio paleontologico ha permesso di classificare una quarantina di mammiferi ed una ventina tra anfibi e rettili. Tra queste, ben 5 specie completamente nuove per la Scienza sono state descritte grazie ai campioni qui recuperati. Ma quello che colpisce di più è il gran numero di specie “esotiche”, facilmente confrontabili con quelle degli attuali paesi tropicali dell’Asia o dell’Africa. Tra i rettili, oltre a coccodrillo e varano si possono citare anche il boa delle sabbie, oppure, tra i mammiferi, oltre a scimmie, iene, rinoceronti, mastodonti e antilopi anche scoiattoli volanti, oritteropi, tassi del miele e pipistrelli "falso vampiro".

Cranio di Plioviverrops faventinus, un piccolo ienide descritto per la prima volta grazie ai reperti della cava Monticino.

Mandibola di un’altra specie nuova della paleofauna del Monticino, la “antilope caprina” Samotragus occidentalis.

Molari superiori del rinoceronte Stephanorhinus.

A parte la formidabile possibilità di ricostruire l’ambiente e il clima della Romagna messiniana, tra gli altri motivi di interesse va sottolineata anche la rarità, in assoluto, delle faune a vertebrati continentali del Miocene d’Italia e l’associazione, del tutto eccezionale, di resti di animali sia di grande che di piccola taglia. Mentre dei primi si rinvengono soprattutto ossa disarticolate trasportate dalle acque dilavanti fin dentro le antiche fessure (che in qualche caso potrebbero aver funzionato come “trappola” naturale per gli animali vivi), l’altissimo numero di resti di micromammiferi è invece stato posto in relazione all’attività predatoria di antichi uccelli rapaci, per accumulo di rigetti o borre. Attualmente la maggior parte della paleofauna del Monticino è conservata presso il non lontano Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza (RA); dopo anni di abbandono l’ex cava è stata recuperata e trasformata in un significativo Museo Geologico “all’aperto” attraversato da facili sentieri didattici attrezzati.

I mammiferi del Pleistocene superiore

I resti fossili di grandi mammiferi recuperati in grotta sono abbastanza frequenti in tutta Italia, ma in Romagna risultano assai rari. Alcune cavità del settore più orientale della Vena del Gesso romagnola (Gessi di Brisighella e Rontana), ed in particolar modo la Grotta Risorgente del Rio Cavinale, la Grotta Rosa Saviotti e la Grotta Giovanni Leoncavallo, hanno restituito poche ma interessanti testimonianze.

Le ossa fossili determinate appartengono per la maggior parte all’orso delle caverne (Ursus spelaeus); molto meno frequenti sono i canidi (rappresentati da un’unica mandibola di lupo) e i felidi. Tra gli erbivori, sono stati riconosciuti i generi Bos e Bison, oltre ad un cervide di medie dimensioni e ad un singolo resto attribuibile al rinoceronte delle steppe.

Scheletro di orso delle caverne (Ursus spelaeus) conservato presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza e qui in deposito dal Museo Italiano di Speleologia di Bologna. Proveniente dalla Grotta Pocala (Trieste).

Allo stato attuale, quella della Grotta Risorgente del Rio Cavinale rappresenta la prima evidenza fossile di Ursus spelaeus per la Romagna.

In conclusione, tali ritrovamenti ci riportano indietro perlomeno di alcune decine di migliaia di anni in pieno Pleistocene superiore, in un momento in cui il nostro paesaggio collinare, appena intaccato dall’erosione, risultava sicuramente meno accidentato di quello odierno e il clima, certamente più fresco di quello attuale, favoriva la crescita di radi boschi di pino silvestre intervallati da ampi spazi aperti in cui potevano pascolare i grossi erbivori.

Pagina a cura di Marco Sami

Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna Speleo GAM Mezzano-RA